La vérité c’est que tout va bien.

… Non.

« Tout va bien » est la vérité. Ce qui n’est vraiment, mais vraiment pas du tout la même chose. Parce que dans ce grand ensemble que j’appelle la vérité, il y a aussi ça : Je suis toujours une boule de sensibilité. Peut-être que ça n’ira pas, mais je sais que je ferai en sorte que ça aille à la fin. Je suis une survivante qui apprend doucement à être une vivante à part entière. Mes deuils se font de plus en plus facilement, parce qu’il y a de plus en plus de deuils et que beaucoup d’entre eux sont ceux d’illusions que j’entretenais sur le monde et sur les gens et sur moi, et c’est bien parce qu’on avance mieux avec moins d’illusions. Je m’enfuis quand les gens deviennent trop proches maintenant, c’est ça que je fais, c’est ça que je suis, mais pas pour les choses qui comptent, seulement pour celles qui ont compté. Ça veut dire quoi ça ? On s’expose tous et toutes à avoir compté – c’est-à-dire à ne plus compter, plus jamais, plus toujours, plus autant, plus assez. C’est ok. Je crois. Rationnellement, ça l’est en tout cas. Autre vérité : l’émotionnalité qui n’est pas toujours parfaitement alignée avec la raison.

C’est ça mon problème dans la vie, c’est que la vie ne soit pas une putain de dissertation de philo.

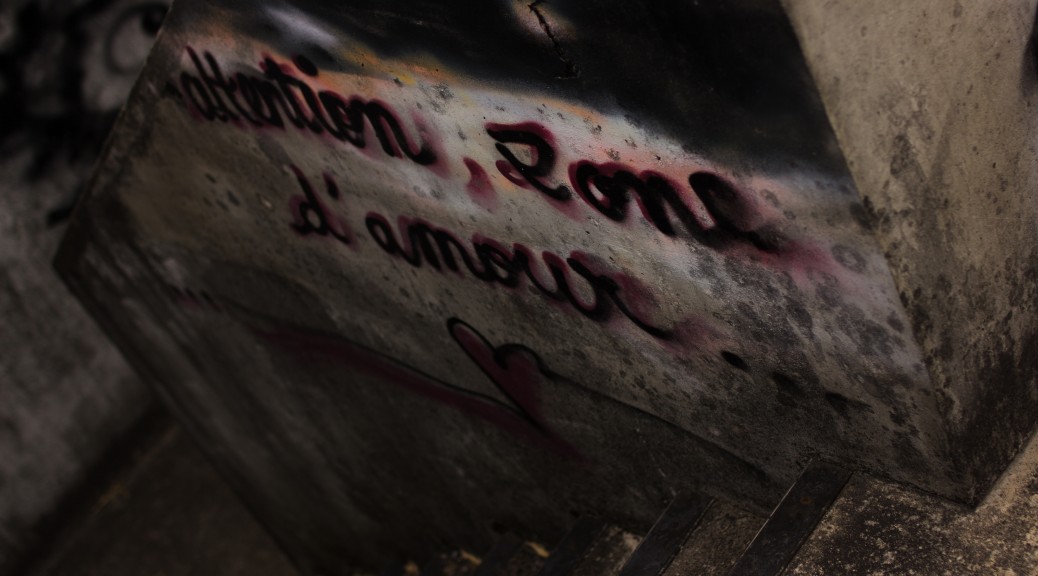

Et encore une fois, en vrai tout va bien mais j’ai tout cet amour, pour des gens, pour le monde, pour un instant, pour un accord de trois notes, un foutu amour énorme, intense, dont je ne sais pas quoi faire et qui déborde et qui envahit tout mon corps en permanence si je le laisse faire, et ça me fait monter les larmes aux yeux et à la gorge, pas de tristesse, et d’ailleurs je considère qu’une semaine où je n’ai pas pleuré est une semaine ratée parce que l’alternative est bien pire. L’alternative c’est que je l’enferme avec tout ce qui l’accompagne au fond d’un coffre fort dont je jetterais la clé, et bien évidemment je finis par me brûler et me blesser en le rouvrant au lance-flammes parce qu’en réalité je ne peux pas exister sans cette partie de ce que je suis et d’ailleurs ça ne s’est jamais bien fini de faire ça.

Comme avec toi, là. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais même pas quoi dire – de toi. Tu es cet espèce de souvenir, mais pas flottant, oh non – atrocement prégnant. Et, à la fois, quand j’y pense, je ne sais pas comment désigner tout ça, cette masse d’images et de sensations qui ne forment pas une histoire. Informulés. C’est ça qu’on restera, alors que ce n’est même pas vrai. On a eu, on s’est donné, on a porté tous les noms, tellement que je me demande comment il en est resté pour les autres. Mais on ne les a pas gardés. Ils se sont mélangés joyeusement pour devenir le silence. Je ne sais pas quoi te dire et c’est sûrement parce que ce n’est pas à toi que je m’adresse. Peut-être que c’est à vous deux qui ne vous connaissez pas. Peut-être que c’est à quelqu’un qui n’existe pas. Peut-être que ça n’a aucune importance, peut-être que c’était moi depuis le début. On verra.

Tout ce bordel parce que je cherchais un mail, un très vieux mail comme documentation pour cette chose que je me suis promis de n’écrire que dans un an et je me suis retrouvée à naviguer dans ces souvenirs qui n’en sont plus vraiment parce que ma mémoire n’est vraiment pas aussi exceptionnelle que vous le pensez – c’est le prix d’avoir appris à lâcher prise, ou ma dépendance à Google Calendar, je ne sais pas. Sans doute un peu des deux.

Mais toutes ces choses que j’ai oubliées sont précisément la raison pour laquelle tout va bien, et notamment celles d’entre elles qui sont encore vraies.

C’est compliqué le « encore vrai », il y a cette masse de choses par exemple dont je me demande si elles sont encore vraies, de moi je veux dire. Rationnellement elles le sont et même, je les porte de toute façon trop haut maintenant pour les lâcher. De quoi ça aurait l’air. N’est-ce pas ? Et pourtant il y a ces moments où je donnerais tout pour cette chose différente et dont je sais qu’ultimement, elle n’est pas bonne pour moi. Et je ne le fais pas, je ne donne pas tout pour ça, parce qu’évidemment ça n’était qu’une figure de style. Et ça ne m’empêche pas d’y penser et de me demander comment je suis censée me sentir à propos de ça, jusqu’à la phase d’émotionnalité exacerbée suivante qui remet les choses en place et me laisse groggy, un peu comme après deux paires de claques d’une moi plus âgée plus bienveillante et beaucoup moins douce qui me crierait dessus « Maintenant tu t’occupes de ce que tu ressens et pas ce que tu devrais ou pourrais ou de ce qu’il serait légitime de ressentir, c’est clair ça ? » J’ai dû vraiment l’agacer ces derniers temps parce que je n’ai pas eu de mots assez durs pour cette manie que j’ai de ressentir des émotions alors qu’il y a du travail, comme si le genre de travail que je fais se nourrissait d’autre chose.

Je pioche des morceaux de textes un peu partout, mes textes, je les fais tenir ensemble, sans aucune notion de linéarité ou de chronologie ou même de lien entre elles et à la fin ça raconte une histoire qui est totalement différente, et qui est vraie à sa façon, comme le sont les rêves ou les métaphores. Parfois j’ai peur – pas qu’on me voie au travers – qu’on se dise qu’il n’y a pas d’au travers, que c’est la vérité toute nue et dans le bon ordre, et à la fois je ne fais rien pour clarifier quoi que ce soit parce que ça ne regarde pas les gens, ce qui est vrai ou pas. Ce qui les regarde, c’est ce que ça raconte.

Et cet amour reste sur mes bras. Parfois par procuration, par association, par essaimage. Par exemple, j’ai toujours aimé les mamans des gens que j’aimais, et elles m’ont toujours aimée. Peut-être parce qu’elles sentaient que j’avais, que j’aurais, tellement eu besoin d’une maman moi aussi. Bien sûr, si la mienne venait à lire ce que je viens d’écrire, ça lui briserait le coeur – ce n’est vraiment pas comme si elle avait été absente ou partie ou malade ou morte. J’avais une maman mais je crois qu’elle ne m’a jamais protégée. C’est normal. Elle ne réussissait déjà pas à se protéger. Moi non plus je n’arrive pas à la protéger maintenant. Peut-être que c’est ça que je devrais apprendre – que je ne peux pas la protéger, parce qu’au bout du compte, on est tout seul face à nos démons et nos choix et les pervers manipulateurs narcissiques que la vie met au bord de notre route et dont c’est à nous de nos défaire. Peut-être que c’est pareil pour tout le reste, et que c’est pour ça qu’elle ne me protégeait pas. Peut-être. Je ne sais pas. Je crois qu’elle a fait de son mieux mais que pour me protéger elle érigeait des murs entre moi et ce qui m’aurait nourrie, et me faisait croire que tout le reste était ma faute.

C’est compliqué, la proximité. Un jour on est proches, et le lendemain, non. Paf. On n’est pas proches. Sans que l’un puisse dire si c’est iel ou l’autre qui a commencé à partir. On n’est plus proches, et on ne sera jamais plus que des potes. Et encore. Peut-être que même ça, ça ne représente que notre défaite – le fait qu’on ne sache pas, collectivement, se détacher de l’archétype social qui veut qu’on “reste amis”. Alors on continue à se voir et à se dire oui quand l’un a besoin d’un service de la part de l’autre et au lieu de combler ce vide qui existe entre nous, ça le grignote, ça le fait grandir. À chaque fois, on est un peu plus étrangers, et le souvenir de ce qu’on a été se fait un peu plus lancinant. Pas plus douloureux, non : c’est la même douleur, mais qui s’enfonce petit à petit dans les muscles et les tissus, et qui se diffuse, étouffée, mais en position de faire tellement plus de dégâts vitaux. Et à la fin ça explose. Alors on se dit que ce sera toujours pareil, et c’est reparti pour un tour de déni / rationalisation à outrance / débordement, alors qu’au fond, on sait bien où on peut placer sa confiance. Mais peut-être que ce n’est pas une si mauvaise chose, ce débordement – parce que ça nous permet de nous remettre dans notre axe et à force de nous y remettre encore et encore, on apprend à le faire de plus en plus consciemment, par un simple acte de volonté. Peut-être jusqu’à ne plus jamais laisser le monde extérieur nous en sortir, qui sait ?

Je crois que j’ai vraiment réalisé ce que j’étais en train de faire et quelle dose de cour… d’inconsc… non, de courage, bon sang, il me fallait pour le faire. C’est aussi beau que terrible parce que, au-delà des faits, je ne sais pas qui je serai à la fin, et comment ça va se passer avec toutes ces distorsions temporelles mais je verrai, et on ne sait jamais qui on sera, même la semaine d’après, mais le changement est rarement aussi radical et prévisible et délimité dans le temps que celui-ci pourra l’être, et j’ai tellement hâte de voir, mais il faut attendre et vivre pour voir ensuite, en même temps qu’une petite partie de mon être encore attachée à l’illusion du confort me dit : oui, mais attends, c’est quand même bien maintenant, non ? Non ? et que je la fais taire d’un soufflet sur le nez et d’une réplique de Cyrano de Bergerac et de la lecture de l’Éloge des mauvaises herbes.

En fait, je me demande si on aime jamais les gens pour ce qu’ils sont. Si on les aime pour ce qu’ils sont, alors pour durer, notre amour s’attend à ce qu’ils s’immobilisent, parce que sinon c’est quitte ou double : et si je n’aimais pas ce que tu seras devenu ? Est-ce de l’amour ? Est-ce autre chose que du contrôle ? Je ne crois pas que les gens qui m’aiment de façon saine m’aiment pour ce que je suis ou ce que j’étais ou ce que je serai. Je crois qu’ils m’aiment pour mon mouvement. Pour ce qui est animé chez moi. Je sais que j’aime ça chez eux. Je sais que c’est ce que je trouve aimable et beau chez moi, et je sais que normalement on n’a pas le droit de les dire ces choses-là, mais vous savez quoi : on s’en fiche. On est vivants, et on a le droit à notre propre bienveillance.

Et c’est pour ça que tout va bien. Parce que c’est vivant et en mouvement et éclairé autant que possible, même si je camoufle ça sous des couches et des couches d’autres êtres humains, des qui ont compté, d’autres, peu importe.

Et aussi, je voulais partager avec vous cet extrait du Concert, d’Edna St. Vincent Millay.

No, I will go alone.

I will come back when it’s over.

Yes, of course I love you.

No, it will not be long.

Why may you not come with me? —

You are too much my lover.

You would put yourself

Between me and song.

(…)

Come now, be content.

I will come back to you, I swear I will;

And you will know me still.

I shall be only a little taller

Than when I went.

.