La semaine dernière, j’ai fait un tournage.

Je vous en parlerai plus en détails bientôt, et je risque d’ailleurs de vous en parler pendant un moment (croisons les doigts) (début de teasing repéré), mais pour le moment, j’ai surtout envie de partager certaines réflexions qui en ont découlé.

Sur ce tournage, j’étais directrice de prod et actrice principale, ce qui, combiné à ma façon d’être la maman de tout le monde, faisait pas mal de choses à gérer. Heureusement, j’avais un régisseur pour la première fois de ma vie, ce qui me l’a sauvée, et l’équipe était largement au-dessus de ce que je m’attendais à trouver à la base, ce qui est cool. Genre vraiment cool. Cela dit, la phrase qui est revenue le plus souvent pendant le débriefing, c’est « Florence, il faut que tu en fasses moins », à quoi je répondais « Oui, oui, je dois apprendre à déléguer », à quoi on me rétorquait « Non mais Florence. Tu ne dois pas déléguer. Tu dois te séparer de certains rôles. » Évidemment, ils avaient raison. C’est compliqué d’être une équipe de tournage à soi toute seule, et j’ose même dire que ce n’est pas forcément souhaitable d’essayer de tendre vers cet état, surtout quand on a douze projets en cours à côté.

J’adore ma vie. Il me faudrait juste des journées de quarante-huit heures. En réalité, il suffit juste que je vérifie régulièrement que je n’ai pas laissé traîner un morceau de moi en chemin.

Mais en même temps, peut-être que ça me va de m’attaquer à des projets trop gros pour moi. Peut-être que, si je m’astreins à des choses qui nécessiteraient plusieurs machines de guerre, c’est que quelque part j’aime ça. Peut-être qu’on ne grandit pas, ou pas aussi bien, quand on essaie d’en rester à ce qu’on est capable de faire. Et je regrette de ne pas avoir plus de traces écrites de la façon dont je me sentais au début de l’écriture de mon livre, mais je suis presque sûre que j’ai eu, à un moment, cette sensation de « Oh, mais dans quoi je me suis embarquée ? Je suis trop petite pour ça ». Et au final, mon livre est fini et le projet en cours, à la fois, est prometteur et jouit de davantage d’aides différentes que je n’en avais à l’époque. Et surtout on le porte à plusieurs. C’est une montagne formée des intérêts communs de nos deux montagnes, et ça fait drôlement moins peur. Le fait de travailler à un projet en lui servant de force motrice, mais sans être impliquée dans la partie créatrice, sans être celle qui l’écrit, ça m’a semblé, d’une certaine façon, reposant.

J’ai besoin, je crois, de ces moments dans ma vie où tout ce que j’ai à faire, c’est trouver des solutions. C’est faire en sorte que les choses soient possibles. Franck m’a dit un jour qu’il me voyait comme une artiste plus que comme une technicienne, mais en vrai j’ai besoin des deux.

Il faut juste que j’arrive à trouver la balance entre mes différents travaux. Ne pas dropper l’écriture parce que je joue, ne pas faire que de la pose alors que je devrais photographier autrui, m’astreindre à conserver des plages pour tel et tel projet, certes moins demandant, mais tout aussi important.

Et puis je me rends compte que clairement, et depuis toujours, mon travail c’est ma vie. Je ne m’en étais pas rendu compte aussi clairement parce qu’on m’avait mis dans la tête que ce que j’appelle mon travail était un loisir, et parce que je n’arrivais pas encore à lui donner la priorité pour cause de normes sociales, mais je suis clairement le genre de personne qui ramènerait son taf à la maison, en étant de préférence mariée avec. Et ça me va ça aussi.

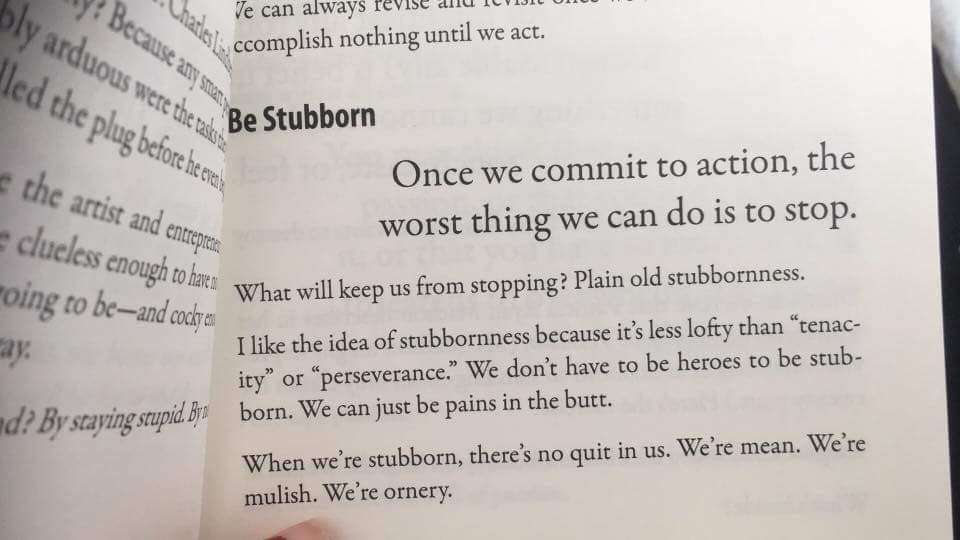

Je suis ce mélange improbable entre l’hypersensibilité et un entêtement au-delà des limites. Plain old stubbornness.

En fait, tout ça ça me va. Ça me va d’être perçue comme une glandeuse alors que je dois travailler l’équivalent de 70 heures par semaine. Ça me va d’être fauchée. Ça me va d’être crevée parce que c’est de la bonne fatigue, la fatigue de la création, la fatigue qui montre qu’on a fait bouger des choses. Ça me va bien plus que d’être coincée dans des modèles sclérosés, que de suivre l’avis de cette masse de gens qui savent ce qui est possible et ce qui ne l’est pas, mais ne sauront pas l’expliquer pour la bonne raison qu’ils n’ont même pas essayé. Comment pourraient-ils dire pourquoi c’est impossible ? Ils ne l’ont pas constaté. Ils n’ont pas connu cette sensation de la porte qui se claque à ta gueule en te disant « nope ». Ils n’ont jamais eu à imaginer comment ils allaient percer le mur autour de la porte ou à chercher d’entrée dérobée. Ils n’ont jamais pris le pari de l’échec, et c’est pourquoi ils ne réussissent pas.

Oh, ce n’est pas facile. J’en conviens. S’il ne s’agissait que d’une échéance, une seule bataille, aussi difficile soit-elle, peut-être que plus de gens seraient prêts à la livrer. Mais c’est une guerre, sans pitié et sans fin, un combat sans cesse renouvelé. C’est ce qui le rend si épuisant et si effrayant. Sitôt un obstacle levé, il faudra recommencer. On perdra des batailles. Et il est utile qu’on en perde. Parce que nous devons apprendre à garder le regard fixé sur notre montagne tout en avançant au milieu d’un marais.

C’est pour ça que je n’ai plus de temps à passer à me demander ce qui se passera si j’échoue. Ni de patience pour ça.

Maintenant je m’entoure de gens qui osent savoir ce qu’ils veulent et prendre les mains tendues quand elles se présentent. Et plus je le fais, plus je me rends compte qu’on n’est pas seul, et c’est génial. Le monde qui se met en place pour nous permettre de la vaincre, la résistance interne. Et qui vient t’encourager dans cette certitude : on la racontera cette histoire.

Comme dirait Alexandre Astier, « Apporter la lumière c’est pour que tout le monde y voie. si c’est juste pour ma tronche, je vois pas l’intérêt. »

De la part d’une workhaholic épuisée, mais heureuse : merci d’être là.

.